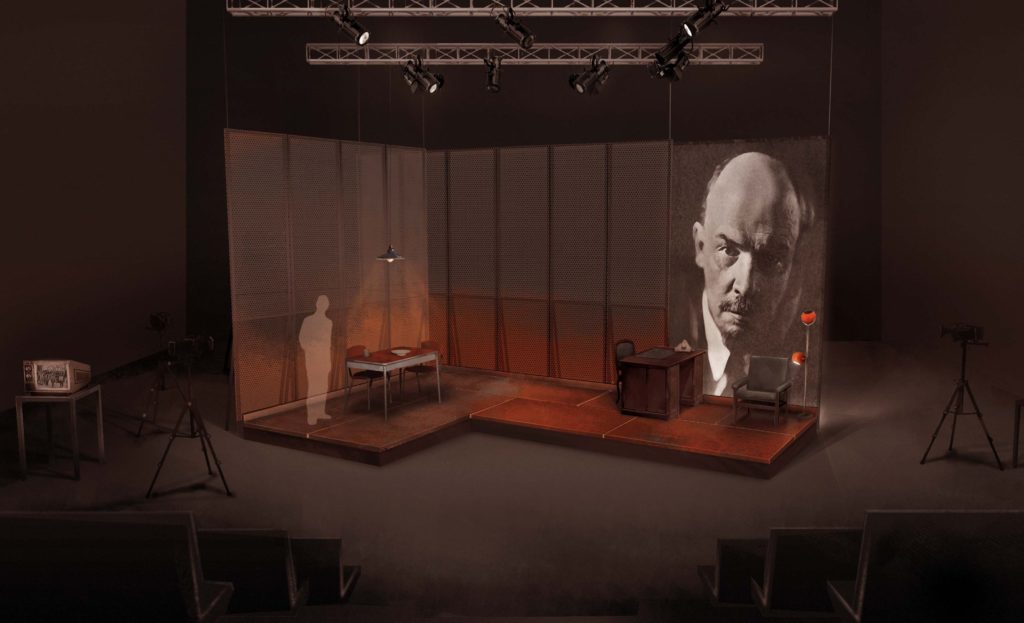

Spesso capita che alle paure collettive si assommino le angosce individuali. Sono meccanismi reconditi, poco indagati e poco percettibili ma mai come nella nostra era, in cui la violenza si associa alla rivincita personale del proprio credo politico e religioso, le une alimentano le altre. Come si vive il terrore? L’ambiente famigliare è scudo, protezione, richiamo ai valori che “contano” o è anzi alimento, in certi casi, della violenza stessa che si genera dentro un individuo? Come si finisice nel baratro? A 8 anni dal debutto, nel 50esimo anniversario del 1968, torna in scena – in un nuovo allestimento prodotto da LuganoInScena – lo spettacolo di Carmelo Rifici e Angela Demattè Avevo un bel pallone rosso, indagine sulla figura di Margherita Cagol, fondatrice delle Brigate Rosse. Dopo essere stato applaudito in Francia, Svizzera, Lussemburgo e Belgio, viene ora riproposto anche al pubblico ticinese, mostrandogli, forse, l’importanza di prendere in considerazione tutti i punti di vista, anche quelli più scomodi, di chi ha sbagliato in tutto e per tutto.

Ciò che colpisce è il sapiente intreccio di lingua, valori e sentimenti. Nello svolgersi di questa narrazione, si assiste infatti ad un “cammino” quasi iniziatico, ad un passaggio dalla vita privata a quella pubblica della Cagol, segnato da dialoghi – effettivi, possibili o mancati – in dialetto trentino nella sfera privata e invece in italiano per i discorsi ufficiali proferiti davanti ad una platea immaginaria ed esagitata. “Lo spettacolo – come ha sottolineato Rifici in più occasioni – tratta dell’impossibilità del linguaggio, che si palesa nel cancro alla bocca che ucciderà il padre e nella perdita della lingua natale di Margherita, che giunta a Milano dopo gli studi non saprà più parlare in dialetto”. E come vera protagonista, scomodo e pericoloso, emerge dunque lei: l’aberrante potenza del linguaggio ideologico, che sembra non arrestarsi di fronte a niente e, soprattutto, trasforma sempre in negativo, la persona che lo proferisce.

Non è che Mara e suo padre non si parlino – il dialogo è fitto lungo tutta l’ora e venti di spettacolo – ma, forse in modo ancora più drammatico, si parlano senza capirsi. Entrambi portano avanti entro le mura di casa una battaglia ideologica, che perseguiterà i due personaggi fino alla fine. “Dov’è al letizia che ti riempie il cuore?”, chiederà ad un certo punto il padre alla figlia, accorgendosi di quanta tristezza suscitasse in lei seguire così tenacemente i propri “ideali”. E, lei, pronta: “Non mi contento di niente, papà”. Per Mara questo significa disinnescare ogni meccanismo di potere, creare una società in cui trovare il proprio posto. Ma il padre bene ammonisce: “Mara, non si possono obbligare tutti gli uomini a diventar santi”. Così anche per lei il padre diventa un estraneo, uno di quelli a cui “dobbiamo tutto e di cui non sappiamo nulla”, nulla nemmeno dei suoi valori, dei suoi orizzonti, che forse, ad essere compresi, l’avrebbero salvata. E sembra risuonare drammaticamente la profezia di Pasolini: “Eccolo qui, il figlio: che un po’ alla volta prenderà il tuo posto nel mondo. Sì, tic caccerà dal mondo e prenderà il tuo posto”.

Una pièce che è dunque un vero e proprio dramma, intessuto di sofferenze e di un disagio nati anzitutto sotto il tetto di casa, di antagonismo generazionale oltre che politico, generato da scelte personali che scavano nell’esistenza di due persone un solo terribile. E interessante è la reazione del pubblico in sala. A tratti, paradossalmente, parrebbe lei stare più simpatica alla platea, a quel pubblico che davanti alle battute del padre cattolico e conservatore ride. Un riso demistificatore? O un riso, più in generale per porre una distanza tra sé e quel triste capitolo della storia italiana? Una risata di comprensione? Bisognerebbe chiederlo al pubblico…

Laura Quadri