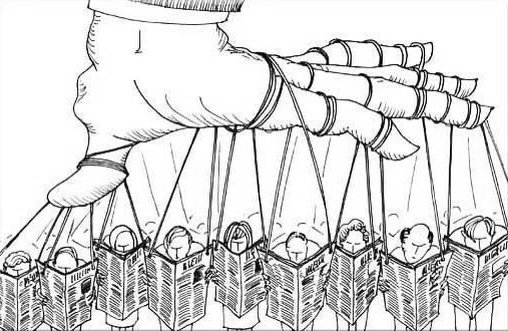

Se il coronavirus infetta il giornalismo: la morte del pensiero critico.

Covid-19: con 4032 vittime complessive dall’inizio della pandemia, l’Italia è il primo Paese al mondo per numero di morti legati al contagio da coronavirus. A seguire ci sono Cina (Hubei), Iran e Spagna, che registrano rispettivamente 3133, 1433 e 1043 decessi. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University: un sito che sempre più persone tendono a consultare. Un’abitudine che, volente o nolente, è entrata nella vita di tutti: giusto o sbagliato che sia, che lo vogliamo o meno, siamo costantemente aggiornati sull’ultimo bollettino medico o sui più recenti provvedimenti in merito. È un’emergenza mondiale, certo, e tutta la popolazione deve essere al corrente sulle misure precauzionali da adottare. Ma il mondo pare essersi fermato su una notizia: un’emergenza, si diceva, che attira views, click, share… Ed è così che il giornalismo è diventato la fiera delle banalità: la pedissequa ripetizione di frasi trite e ritrite (“non facciamo allarmismi…”, “c’è un virus più pericoloso, ed è quello della paura…”), una diffusa superficialità di giudizio (“la popolazione è in preda alla psicosi”) e un mal celato cinismo (“il coronavirus colpisce solo gli anziani…”).

Il contagio non ha risparmiato la carta stampata e nemmeno le testate online… il virus ha infettato il giornalismo e la corretta informazione, o meglio, il pensiero critico di gran parte dei giornalisti. Sia chiaro, i professionisti dell’informazione non potevano supplire all’incertezza di virologi e infettivologi (che di fronte al nuovo coronavirus si sono espressi salvo poi rettificare i loro stessi giudizi), ma una certa perplessità di fronte a determinate semplificazioni (“è solo un’influenza…”), questo sì, era necessario. Ad oggi non si fa altro che parlare di “psicosi”, ricordando la famigerata peste manzoniana e attualizzandola con l’odierna caccia all’untore 0, tuttavia, chi ben ricorda, inizialmente a reti unificate si tendeva a minimizzare il problema. Ed è qui il germe della “psicosi”: per quanto risulti difficile crederlo le persone comuni non chiedono altro che la verità e quando sospettano che gli sia celata o addolcita, per apparente paradosso, si allarmano. Ed è per questo che la popolazione prende precauzioni, anche prima che gli vengano imposte, siano esse soluzioni igienizzanti (introvabili ben prima dell’attuale mantra di “lavarsi le mani”) o l’acquisto di generi alimentari.

Quello di cui necessitiamo oggi è una minuziosa cura nella scelta delle parole e nell’esprimere giudizi (superficiali). Deridere più o meno velatamente le persone che in Lombardia sono accorse ai supermercati non è la soluzione, è invece il sintomo di un problema: la comunicazione ha fallito, la paura ha prevalso, come è apparso evidente poche settimane fa, quando sono state prese d’assalto le stazioni ferroviarie di Milano per sfuggire alla “zona rossa” della Lombardia (dal 10 marzo estesa a tutta l’Italia). In quel caso è adatto parlare di “psicosi”, un comportamento avventato e incivile, nel senso proprio del termine, messo in moto da una comunicazione politica pessima, oltre che da un mancato senso di responsabilità dei singoli (anche le “razzie” ai supermercati che perdurano evidenziano nondimeno un certo egoismo da parte di chi li “depreda”, a dispetto dei più deboli, come gli anziani). I cosiddetti esodi dal Nord al Sud Italia, occorsi il 7 e il 14 marzo, sono veri e propri fenomeni di “psicosi”. Non così vanno definiti i comprensibili, legittimi e sani timori espressi dalla popolazione: non occorre qui ricordare che la paura è la risposta biologica a una situazione di pericolo.

Stupisce poi la leggerezza con cui si sosteneva che il coronavirus colpisse solo gli anziani, come se fosse una fetta della popolazione sacrificabile (l’Istituto Superiore della Sanità ha evidenziato che una persona su cinque, tra i 19 e i 50 anni, viene contagiata; tematica su cui si è soffermato ieri il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il quale ha ribadito che i giovani non sono invincibili e rimangono i principali vettori del contagio). O ancora, lascia perplessi l’invito dei giornali italiani dapprima ad affrontare “coraggiosamente” il virus brindando in compagnia o meglio ancora, cenando in ristoranti cinesi, salvo poi adottare ciecamente, come nulla fosse, il legittimo e giusto “invito” (regolamentato con il decreto “Io resto a casa”, firmato l’11 marzo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte) di non lasciare la propria abitazione, salvo comprovate esigenze lavorative o di salute. Mosse e contromosse, annunci e rettifiche da parte del Governo italiano non poteva lasciare indifferente la popolazione, così come doveva trovare la resistenza della Stampa. E invece no, il politically correct che ha sacrificato la sicurezza in nome del fantasma del razzismo (il cui spettro si cerca ossessivamente, anche quando non si manifesta), impone adesso una nuova regola: vietato criticare, commentare o esprimere dei dubbi sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Italia, l’accusa di essere degli “sciacalli” è pronta all’uso. Una brutta pagina del giornalismo italiano, che da “cane da guardia” della democrazia è divenuto, come ha brillantemente appuntato il giornalista Toni Capuozzo, “guardia del corpo del potere”.

Lucrezia Greppi