Il poeta, traduttore e critico letterario svizzero Gilberto Isella.

Quando ha iniziato a scrivere?

Ho cominciato a scrivere poesie negli anni Sessanta (ero allora studente), anche sotto la spinta delle Neoavanguardie italiane. Testi sperimentali e zeppi di trasgressioni linguistiche, che giudiziosamente ho lasciato nel proverbiale cassetto. La mia prima raccolta, Le vigilie incustodite, uscì solo nel 1989, dunque in età matura. Il libro risente in minima parte di quelle esperienze precoci, mentre il titolo si richiama all’episodio di Ulisse nell’Inferno dantesco. L’eroe greco, per Dante, è il simbolo dell’uomo tentato di varcare le “colonne d’Ercole” – allegoricamente i limiti imposti da Dio alla conoscenza – per avventurarsi in mare aperto verso l’altrove, l’ignoto. Il rischio che egli corre è di andare incontro al fallimento, farsi inghiottire dall’abisso. E nondimeno la volontà di infrangere confini e divieti è insita nella natura umana.

Perché?

Non c’è un vero perché. L’impulso a scrivere (o a dipingere, comporre) appartiene alla preistoria di ciascuno di noi. Bisogna fare i conti con la propria indole. Più che dal desiderio di esprimere sentimenti personali, la mia scelta è nata dalla curiosità verso i grandi problemi del vivere, dell’essere al mondo. La scienza fornisce spiegazioni razionali e rigorose concernenti la natura, ma è incapace di rispondere ad alcune domande fondamentali: qual è il senso del vivere e del morire, da dove veniamo e dove stiamo andando? La mia poesia, seppure in maniera indiretta e attraverso continue svolte, cerca di indagare proprio quelle zone d’ombra del conoscere, precluse al pensiero scientifico. Dietro l’apparenza di una realtà ben ordinata, colgo lacerazioni, asimmetrie, incongruenze (e talvolta il profondo malessere del creato, le sue suppliche inavvertite). Sono questi stati misteriosi e in parte indecifrabili a suscitare il mio interesse.

Oggi, quasi nessuno compra o legge poesie. Era diverso nei tempi passati?

L’odierna civiltà materialistica, caratterizzata dal connubio tra tecnica, accumulazione e consumo, sottrae progressivamente spazio all’immaginario e ai problemi inerenti allo spirito. Invadendo il pianeta, il “pensiero unico” nuoce per prima cosa all’espressività. Ne fanno le spese i linguaggi più creativi e sofisticati, come il linguaggio poetico. È vero che i festival di poesia fioriscono un po’ dappertutto, anche grazie al fascino dello spettacolo, ma chi compera, oggi, e soprattutto legge con la dovuta attenzione libri in versi? Gli scaffali a essi riservati nelle librerie sono in diminuzione. La maggioranza dei lettori ignora i poeti degli ultimi decenni. Resiste per fortuna, nel bagaglio culturale di ognuno, qualche nome eccellente: da Dante a Leopardi, da Lorca a Neruda e pochi altri.

Cosa La spinge a continuare a scrivere?

Alcuni sostengono che i classici abbiano già detto tutto, altri che dopo Auschwitz sia impossibile parlare di alberi. Se tuttavia continuiamo a scrivere, a investigare il reale, è per il semplice motivo che nuovi ambiti di complessità sorgono senza sosta intorno a noi. E perché riteniamo necessario, in specie sul piano etico, testimoniare le inquietudini del nostro tempo. Si lasci a storici e giornalisti il compito di descrivere e analizzare gli eventi, ai poeti invece la facoltà di interpretarli tramite la potenza dei simboli. La poesia non guarisce le ferite del mondo, ma se ne prende cura. Nel suo costante sforzo di rinnovare la parola, essa crea antidoti contro la massificazione e l’imbarbarimento del comunicare. Ma soprattutto si oppone al dilagare dei pregiudizi e dei luoghi comuni. Un’azione purificatoria, in fin dei conti. Nella raccolta AREPO non mi stanco di interrogare gli enigmi, di inseguire l’invisibile che si cela dietro il visibile, spingendomi in zone ardue e problematiche (come l’universo di Piranesi, luogo di rivelazioni segrete) e dedicando molte pagine al rapporto tra parola e immagine.

Lei è un cittadino svizzero, ha insegnato la lingua e la letteratura italiana in uno dei licei della Svizzera Italiana. Scrive in italiano ma ha tradotto nella sua lingua poeti francesi di Francia (Dupin) e della Svizzera (Racine). Parla e ama anche questa lingua? Come si iscrive la lingua francese nel suo percorso formativo?

J’aime la langue française, bien sûr. Durante i miei studi nell’Università di Ginevra, ho assimilato pensiero e metodologia di due grandi maestri: Starobinski e Rousset. E ho avuto nel contempo l’opportunità di approfondire la cultura francese degli anni “ruggenti”, da Barthes a Derrida e Lacan. I poeti in carne ed ossa li avrei conosciuti più tardi, approfittando della mia attività di traduttore. Tra le figure che hanno lasciato un segno indelebile in me darei la precedenza a Jacques Dupin – poco conosciuto in Italia, ma amato da Bigongiari e Luzi – che ho tradotto e con il quale è nata una profonda amicizia. Diciamo, senza scendere in dettagli, che la mia cultura può essere considerata italo-francese (o meglio “mitteleuropea”), anche se le sue radici effettive, consce e inconsce, sono italiane.

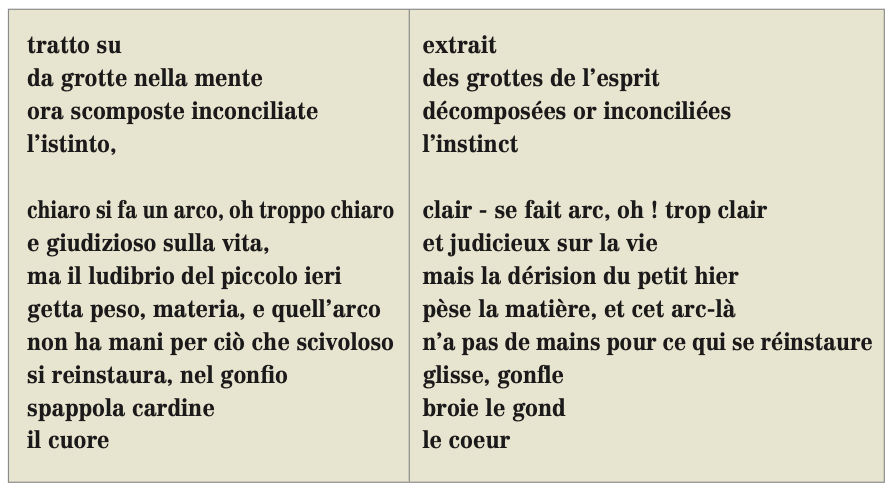

Un estratto dalla traduzione inedita in francese – a cura di Grazia Bernasconi Romano – della raccolta Liturgia minore che prossimamente sarà pubblicata dall’éd. de l’Aire.

Nella Sua recente raccolta poetica AREPO, troviamo per la prima volta (?) alcune Sue poesie tradotte da Lei stesso a fronte in francese. Sarebbe forse un segno della Sua passione per la traduzione o qualcos’altro? Oppure un clin d’oeil allo svizzero plurilingue?

Nessuno vive in un universo linguistico unico e monolitico, la società odierna non lo consentirebbe. Il mio italiano “mentale” accoglie qua e là risonanze francesi, il che non costituisce un ostacolo, al contrario un arricchimento. Mi è venuto spontaneo autotradurre la piccola suite Nella piega del tempo, più che altro per fare un’esperienza insolita. Per sondare – coinvolgendo l’io profondo – i punti di convergenza o le incompatibilità tra due lingue affini ma che presentano differenze morfologiche e fonetiche anche di rilievo. Ho evitato nel limite del possibile una versione letterale, “a specchio”. Mi sono permesso alcune licenze, là dove sentivo il bisogno di riformulare certe espressioni in modo non meccanico, sapendo di dover rispondere del risultato soltanto a me stesso.

Grazia Bernasconi-Romano