Michele Mazzitelli, nel suo La pestilenza nell’arte, edito nel 1952, lanciava una provocazione: le immagini che era riuscito a raccogliere sarebbero state la dimostrazione lampante di una condizione di inferiorità dell’arte figurativa, rimasta indietro, rispetto alla poesia, nella sfida alla rappresentazione di un dolore collettivo come la peste. «La peste – proseguiva l’autore – verrebbe decisamente posta fuori dalla grande arte, per essere tutta orrore, tutta pianto, tutta desolazione». È partendo da questa provocazione che la professoressa Carla Mazzarelli, questa sera, nell’ambito delle letture manzoniane organizzate dall’Istituto di studi italiani dell’USI, ha saputo invece rendere conto del rapporto complesso e mai scontato dei pittori della prima età moderna su su fino alle rappresentazioni del Gonin nei Promessi Sposi nei confronti del temuto morbo.

In particolare, è a ridosso dei capitoli 30 e 31iesimo che il tema della peste, nella Quarantana, prende avvio. Ad inaugurarlo la figura di un rapace, che evoca la violenza del male. Dalla tragedia umana della guerra, nel capitolo 30esimo, si passa ad un’altra e più viva inquietudine, che è quella della peste. «Le immagini della Quarantana intrecciandosi con il testo svolgono nei capitoli sulla peste una funzione determinante», commenta la prof.ssa Mazzarelli, ovvero «presentare la peste come verità concreta e non indeterminata, mettere il lettore/spettatore davanti al dramma collettivo che si sta compiendo, perché vedere la peste significa conoscerla». Un processo, dunque, continuativo di inveramento, che sottolinea l’importanza del guardare, del vedere, ridando alla pittura la sua funzione educativa.

Ma le immagini del Gonin nei Promessi Sposi hanno anche una funzione testimoniale, documentaria, ripercorrendo la tradizione iconografica secentesca. Se consideriamo ad esempio l’immagine delle persone accampate nelle tende, a cap. XXXI, «notiamo come Gonin registra la condizione della popolazione, la disgregazione urbana in atto a causa del diffondersi del morbo, pur non rappresentando per se stessa la peste: la dimensione umana è andata irrimediabilmente persa, le persone sono ombre anonime».

Questo ricorda da vicino la Madonna del Rosario di Antoon Van Dyck, commissionata proprio per scongiurare la peste. Al suo interno un bambino scappa turandosi il naso: «È il pittore stesso, commenta Mazzarelli, che fugge dalla peste e sfida i limiti della figurazione artistica; il ritratto è al contempo liberazione dalla peste ma anche sua presenza, richiamata in causa dall’odore del morbo, cui il gesto del bambino allude. Il morbo non è rappresentato eppure è presente, proprio come in Manzoni».

Antoon van Dyck, “Madonna del Rosario” (1625-27).

Ma è nelle opere di Nicolas Poussin, che un tema iconografico difficile come quello della peste, dispiega tutta la sua complessità nel Seicento. È il caso de La peste di Azoth, «forse uno dei più noti dipinti della pittura del Seicento in generale», commenta Mazzarelli. Il pittore, che a questa altezza cronologica non ha visto la peste, vive a Roma, dove giunge solo l’eco di tragiche pestilenze, alimentando la paura per la diffusione del morbo. Alcuni conoscenti gli rivelano però che, secondo loro, a scatenare la peste sarebbero le emozioni negative come la malinconia o la passione incontrollata ed è proprio questo che Poussin va a rappresentare. Il pretesto è la peste che Dio invia agli israeliti nel Primo libro di Samuele, ma in realtà l’artista dipinge la condizione degli uomini del Seicento. Il quadro ha così, nota Mazzarelli «una funzione catartica, curativa, di liberazione: mettendo in scena la peste, se ne svelano gli effetti e si dà la possibilità di riconoscerla. La pittura dunque come cura, una muta poesia come medicina».

Nicolas Poussin, La peste di Azoth (1631).

Poussin ritornerà sul tema della peste tra il 1657 e il 1658, chiamando in causa Santa Francesca Romana per i suoi poteri taumaturgici e per il fatto di aver perso un figlio durante un’epidemia. Ma il quadro è ora di altri toni rispetto al primo, è una meditazione sulla fugacità della vita umana, simboleggiata da un’improbabile ombra proiettata dal corpo della Santa sul suolo. La peste nel frattempo era infatti arrivata a Roma e aveva toccato la famiglia di Poussin. Non è più solo una peste immaginata, ma vissuta, sperimentata. Il quadro precedente evidentemente non è servito ad esorcizzare le paure.

Da ultimo, Il Trionfo di Flora, un quadro del Poussin che racconta di molteplici morti e rinascite di eroi e semidei sotto forma di fiori. Su di loro scorre la luce dorata del carro d’Apollo. La peste, ma soprattutto la morte, in questa nuova rappresentazione non è che un tassello, parte di una finzione scenica, quella del costante ballo della vita umana.

Nicolas Poussin, “Il Trionfo di Flora” (1627-28).

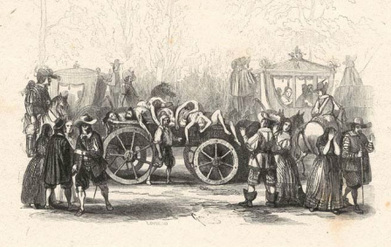

Le fonti che si potrebbero enucleare per il 31esimo capitolo del Manzoni, di cui resta celebre l’immagine degli appestati ormai morti e ammassati sui carri, sono molteplici: dalla cronaca visiva di Cesare Bassani, nel suo Processo degli untori alle ceroplastiche di Gaetano Zumbo, esposte fino all’Ottocento nella Galleria degli Uffizi a Firenze (in particolare, La peste e Il trionfo del tempo o de la corruzione dei corpi), opere ammirate per il loro realismo. Ma vi scorgiamo anche la suggestione di immagini più moderne, dalla scuola romantica francese. Al valore testimoniale delle fonti secentesche si sovrappone, ad esempio, la Zattera della medusa di Théodore Géricault, un dipinto che «segna uno spartiacque nella rappresentazione della morte, abbandonando definitivamente lo sfondo neoclassico».

Théodore Géricault, “La zattera della Medusa” (1818-19).

Fino ad arrivare a Napoleone che visita gli appestati di Giaffa, di Antoine-Jean Gros, «un dipinto che ricopre un’assurda e improbabile funzione encomiastica, ma che propone anche degli accenti inediti di grande realismo soprattutto nella rappresentazione del gruppo dei morenti».

Antoine-Jean Gros, “Bonaparte visita gli appestati di Giaffa” (1804).

Da ultimo, Mazzarelli porta l’attenzione sugli illustratori del dopoguerra, a cui alla morte per pestilenza si sostituisce la morte per conflitto (Guttuso, Mimmo Paladino); le vittime restano tuttavia circondate da un’aura di sacralità. Tra passato e presente c’è continuità; l’arte, di fronte ai grandi drammi dell’umanità, continua a esserne specchio e, forse, cura.

L.Q.